Intelligence cyber : intégrer les hackers dans une stratégie de sécurité numérique globale. Le modèle de l’intelligence économique.

yannick pech (dr)

Yannick Pech Diplômé en histoire contemporaine (DEA, Université Toulouse II-Jean Jaurès), relations internationales (M2, Lyon III-Jean Moulin) et intelligence économique (INHESJ, Paris), Yannick Pech est spécialisé dans le renseignement et les questions de (cyber)sécurité & (cyber)défense. Lauréat du Prix national d’histoire militaire, il a publié plusieurs articles et ouvrages notamment sur le renseignement international. Après avoir travaillé comme veilleur-analyste en intelligence stratégique dans un cabinet privé, puis consultant en géopolitique auprès du ministère de la Défense, il est désormais officier de la Réserve citoyenne cyberdéfense (RCC) au sein de la gendarmerie d’Occitanie.

2023 : Rapporteur de la thèse en sciences de l’information et de la communication de Yannick Pech « Intelligence cyber : intégrer les hackers dans une stratégie de sécurité numérique globale. Le modèle de l’intelligence économique. », Jury composé de Christian Bourret (Professeur, Université Gustave Eiffel, Rapporteur), Stéphane Goria (MCF HDR, Université de Lorraine, examinateur), Ludovic François (Professeur affilié, HEC Paris, président), Nicolas Moinet (Professeur, Université de Poitiers, directeur de thèse), soutenance à l’université de Poitiers, 20 décembre.

Résumé : Placée au défi de la cybersécurité, la France semble accuser le coup. La cyber-menace montre l’hybridation toujours plus néfaste d’attaques informatiques et d’offensives plus immatérielles que l’on peut assimiler à une cyber-guerre et une guerre informationnelle. Or, si des initiatives publiques voient le jour depuis quelques années pour y faire face, nombre de spécialistes pointent le manque de coordination et de politique intégrée en la matière. C’est l’objet de cette thèse qui cherche à sonder les liens qui unissent les autorités étatiques et organisations privées avec un profil particulier d’expert en sécurité numérique : les hackers. En effet, ces derniers ne constituent-ils pas le chainon manquant de la stratégie de cybersécurité nationale ? Dans une première partie, ce travail fait un état des lieux de cette stratégie et propose d’appréhender la culture et l’état d’esprit propres aux hackers. Puis, après avoir étudié le concept d’intelligence économique, la deuxième partie en identifie les caractéristiques-clés pour modéliser une grille de lecture à partir de laquelle sont appréhendés les enjeux du cyber. Enfin, la troisième partie soumet à notre grille de lecture quatre cas d’étude des rapports qu’entretiennent hackers et institutions, puis propose le concept d’Intelligence cyber comme horizon stratégique à suivre. De là sont formulées des préconisations pour une cybersécurité nationale offensive et un État- cyberstratège.

Ce travail de recherche permet de constater que les relations qu’entretiennent hackers et organisations publiques et privées sont de nature utilitariste et, qu’en dépit de l’ouverture opérée dans leur direction, ils ne sont pas pleinement intégrés dans une stratégie de cybersécurité nationale.

Enjeux des technologies mobiles dans le management de la communication interne et opérationnelle d’un réseau de microfinance au Congo : le cas des Mutuelles congolaises d'epargne et de credit

Privat Tiburce MASSANGA (DR)

Privat Tiburce Massanga Présent dans les principaux médias du Congo depuis 2000, c’est un journaliste polyvalent travaillant sur des projets radio, web et de production audiovisuelle. Initialement journaliste, il s'est converti en communication d'entreprise en 2017. Privat Tiburce Massanga est actuellement le chef du département communication et radio à la Fédération des Mucodec, un réseau de microfinance en République du Congo. En parallèle, il enseigne les sciences et techniques de la communication à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville et travaille comme consultant évaluateur pour Pulitzer sur le projet des reportages sur les forêts du Bassin du Congo.

2023 : Président du jury de thèse en sciences de l’information et de la communication de Privat Tiburce Martin Massanga « Enjeux des technologies mobiles dans le management de la communication interne et opérationnelle d’un réseau de microfinance au Congo : cas des MUCODEC », Jury composé de Alain Kiyindou (Professeur, Université de Bordeaux, rapporteur), Elizabeth Gardere (Professeur université de Bordeaux, Examinatrice), Theodora Miere (MCF HDR UVSQ, Directrice de thèse), Jacques Ibanez Bueno (Professeur université de Savoie Mont-Blanc, rapporteur), soutenance à l’UVSQ, laboratoire LAREQUOI, 30 novembre.

communication interne et opérationnelle d’un réseau de

microfinance au Congo : le cas des Mutuelles Congolaises d'Épargne et de Crédit

Résumé : La microfinance joue un rôle essentiel dans l'économie du Congo en soutenant les particuliers, les petites et moyennes entreprises ainsi que le secteur informel.

Dans ce contexte, où la population est faiblement bancarisée (13%) et où les TIC sont peu répandues ou ont des coûts prohibitifs, les agences de microfinance sont essentielles pour favoriser l'inclusion financière. Bien qu’elles fassent dorénavant face à une concurrence croissante avec le développement rapide du Mobile Money proposé par les opérateurs de téléphonie mobile. Selon Ekiemi (2008), la microfinance joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et le développement au Congo.

Il soutient que pour promouvoir le développement économique et social du pays, il est essentiel que le gouvernement, les opérateurs économiques, les intellectuels et les chercheurs s'engagent dans ce débat sur la mobilisation et l'utilisation des ressources financières de la microfinance.

Il est important pour nous d'étudier plus en profondeur dans cette thèse comment les dispositifs technologiques peuvent contribuer efficacement au management de la communication interne et opérationnelle au sein des établissements de microfinance et à l'amélioration des services proposés aux clients. Il est nécessaire de comprendre les enjeux de l’intégration des technologies mobiles dans la stratégie des microfinances, surtout celles en réseaux, dans les pratiques communicationnelles courantes.

Comment stimuler la performance opérationnelle à travers le management basé sur l’Intelligence artificielle ?

mohamed nedjib benleulmi (DR)

Mohamed Nedjib Benleulmi , diplômé de l'Ecole Nationale d'Architecture de Paris la Vilette, il est le premier doctorant à avoir bénéficié d'un contrat doctoral de droit privé dans le cadre de la Chaire R#I (Réseaux et Innovations) en partenariat avec l'Ecole de Management Léonard de Vinci à Paris-la-Défense, au sein du pôle universitaire Léonard de Vinci.

2023 : Président du jury de thèse en sciences de l’information et de la communication de Mohamed Nedjib Benleulmi « Comment stimuler la performance opérationnelle à travers le management basé sur l’Intelligence artificielle ? Une étude des enjeux de l’IA pour les fonctions managériales traditionnelles et des déterminants stratégiques du management basé sur l’IA. », Jury composé de Alain Kiyindou (Professeur, Université de Bordeaux, rapporteur), Raluca Mogos Descotes (Professeur université du Littoral Côte d’Ôpale, Rapporteur), Elizabeth Gardere (Professeur université de Bordeaux, Examinatrice), Theodora Miere (MCF HDR UVSQ, Directrice de thèse), Nicholas Paparoidamis (Professeur, Burgundy School of Business, co-directeur de thèse), soutenance à l’UVSQ, laboratoire LAREQUOI, 29 novembre.

Résumé : cette recherche doctorale a pour objectif de contribuer aux connaissances en management des systèmes d’information et en marketing à travers l’étude des enjeux de l’IA pour les fonctions managériales traditionnelles, ainsi que des déterminants stratégiques du management basé sur l’intelligence artificielle (IA) du point de vue des top managers à l’échelle internationale. Dotée d’un ancrage scientifique croisant les sciences de l’information et de la communication avec les sciences de gestion, cette recherche mobilise une méthodologie mixte : tout d’abord, une approche connexionniste pour traiter la question des enjeux de l’IA pour les fonctions managériales traditionnelles, puis une approche PLS-SEM (PartialLeast squares—structural equation modeling) pour identifier et mesurer l’importance des déterminants stratégiques du management basé sur l’IA afin de stimuler les performances opérationnelles. Ainsi, cette recherche offre aux managers une vision holistique du management basé sur l’IA et explique comment le mobiliser efficacement pour stimuler la performance opérationnelle. De plus, elle met en évidence à la fois la portée et les limites des théories utilisées, notamment la théorie institutionnelle, la théorie des échelons supérieurs et la théorie de l’orchestration. Enfin, cette recherche fournit des preuves empiriques solides concernant le management basé sur l’IA grâce à l’analyse croisée de données.

Le management d’un réseau institutionnel par la confiance relationnelle : le cas de la Force en attente d’Afrique de l’est

mohamed AMIRI salimou (DR)

Mohamed Amiri Salimou est un officier général de l'Armée nationale de développement (AND) des Comores dont il était le chef d'état-major de juillet 2007 au 31 août 2010. Il est le premier saint-cyrien des Comores, de la promotion 1984 (promotion général Monclar), la même promotion que l'ancien chef d'état-major de l'Armée française, le général François Lecointre. Il est également le premier général de toute l’histoire des Comores.

2023 : Directeur de la thèse de Mohamed Salimou, « Le management d’un réseau institutionnel par la confiance relationnelle : le cas de la Force en attente d’Afrique de l’Est (EASF) », Jury composé de Khaldoun Zreik (Professeur université de Paris 8, examinateur), Karim Said (MCF HDR UVSQ, examinateur), Nicolas Moinet (Professeur université de Poitiers, rapporteur), Camal Gallouj (Professeur université de Paris Nord, rapporteur), soutenance au laboratoire LAREQUOI, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 9 novembre.

Résumé : S’appuyant sur le cas de la Force en attente de l’Afrique de l’est (EASF), une des 5 forces sécurité-Défense composant la Force en attente de l'Union Africaine, et se justifiant au regard du nombre réduit, pour ne pas dire inexistant, de travaux sur ce sujet, cette recherche sur « le management d’un réseau institutionnel par la confiance relationnelle…» donne lieu à cette interrogation :

« un réseau institutionnel (formalisme des règles, chartes des droits et des devoirs, institution comme gardien de la confiance, distribution du pouvoir par des représentants élus…) fonctionne-t-il uniquement sur la base d’une confiance dans les institutions pour les adhérents membres du réseau, ou est-ce que d’autres mécanismes de confiance et de régulation plus tacites et informels y sont utiles et nécessaires ? »

Mieux, en quoi la dimension informelle dans la coopération entre partenaires (conventions tacites, habitudes, confiance interpersonnelle…) joue-t-elle un rôle dans le management d’un réseau institutionnel fondé a priori sur des règles formelles de partenariat (charte d’adhésion, frontières de solidarité, partage des ressources et des compétences, …) ?

Un savoir pour le management et sur le management à travers le temps : Pour une approche historique de la recherche en gestion

Adrien Jean-Guy PASSANT (HDR)

Adrien Jean-Guy Passant Normalien et docteur en sciences de gestion, Adrien Jean- Guy Passant est Professeur à ISTEC Business School, Paris. Consultant en organisations dans plusieurs cabinets de conseil français et internationaux, il a aussi été enseignant vacataire à ESCP Business School et à EM LYON Business School.

2023 : Garant pour la HDR de Adrien Jean-Guy Passant « Un savoir pour le management et sur le management à travers le temps : Pour une approche historique de la recherche en gestion », Jury composé de Pierre Labardin (Professeur IAE de la Rochelle, rapporteur), Ludovic Laloux (Professeur Université Polytechnique Hauts-de-France, rapporteur), Nathalie Raulet-Croset (Professeur IAE de Paris, rapporteur), Philippe Hermel (Professeur UVSQ, président), Ludovic Cailluet (Professeur EDHEC, examinateur), Dominique Baruel-Bencherqui (Professeur à l’ISTEC Business School, directrice de la recherche, examinatrice), soutenance à l’UVSQ, laboratoire LAREQUOI, 6 septembre.

Résumé : "Ce dossier HDR présente mon parcours de recherche. Ce dernier est marqué par mes contributions à la fois en management stratégique et en histoire de la gestion. En management stratégique, mes travaux portent sur deux thèmes : la pérennité organisationnelle et l’identité organisationnelle. Ils enrichissent la littérature en analysant les divers filtres d’interprétation qui s’interposent entre le passé de l’organisation et les projets de sa direction générale et qui impactent la stratégie de l’organisation. En histoire de la gestion, mes recherches portent sur la reconstitution de l’évolution de l’enseignement de la gestion du dix-neuvième siècle à aujourd’hui, principalement dans les pays occidentaux et certaines de leurs anciennes colonies. En la matière, mes travaux ont permis de mettre en lumière l’ancienneté de certaines formations gestionnaires hybrides ouvertes dès les années 1800 pour éduquer des ingénieurs commerçants. Mes travaux contribuent aussi à exhumer une facette méconnue de l’histoire des écoles de commerce : leur passé colonial. Le fil conducteur de mes travaux en management stratégique et en histoire de la gestion est leur approche historique. Cette dernière contribue à développer un savoir pertinent à la fois pour les entreprises mais aussi sur les entreprises, ancré dans leur histoire et susceptible d’influencer leurs orientations stratégiques." Adrien Jean-Guy Passant

LA GESTION DES OPPOSITIONS PARADOXALES PAR LES SCRUM MASTER DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT AGILE : CAS DES SSII

Beaurêve Kellard Mamba (DR)

2023 : Président du jury de thèse de Beaureve Kellard Mamba « Les stratégies d’adaptation aux paradoxes organisationnels mobilisées par les cadres intermédiaires dans la conduite des projets de changement : cas des entreprises de services informatiques de taille intermédiaire », Jury composé de Karim Said (MCF HDR à l’UVSQ, directeur de thèse), Slimane Haddadj (Professeur université de Dijon, Rapporteur), Camal Gallouj (Professeur université de Sorbonne Paris Nord, Rapporteur), Florence Laval (MCF Université de Poitiers, Examinatrice), pré-soutenance en ligne le 27 mars, soutenance à l’UVSQ, laboratoire LAREQUOI, 29 juin.

Résumé : L’objet de la recherche est de comprendre comment les cadres intermédiaires mobilisent les stratégies d’adaptation actives pour une meilleure gestion des oppositions paradoxales. Ces dernières sont en effet source de tensions entraînant des conflits au sein des organisations. Ces tensions se manifestent à tous les niveaux de l’organisation, et plus particulièrement dans un contexte de changements organisationnels. Etant donné que les oppositions paradoxales engendrent des déséquilibres et des conflits au sein des organisations, la capacité à les gérer est une problématique qui a un grand intérêt dans les recherches en sciences de gestion.

Gérer les oppositions paradoxales ne voudrait pas dire : rejeter l’un ou les deux pôles en opposition, ou encore les traiter dans des espaces ou période différents. Il s’agit de les accepter afin d’en tirer profit car étant source d’innovation. Parmi les acteurs organi- sationnels la littérature met l’accent sur la capacité des cadres in- termédiaires à gérer les paradoxes.

En effet, positionnés entre les top-managers et les opérationnels les cadres intermédiaires vivent et subissent les tensions paradoxales au quotidien. Il est donc question pour les cadres intermédiaires de mobiliser les stratégies actives qui tiennent compte des différents pôles en opposition afin que ceux-ci soient source d’innovation et non de conflits au sein des organisations.

Pour cela nous avons opté pour un positionnement interprétativiste. Le choix de la méthodologie qualitative nous a permis d’effectuer des entretiens semi-directifs. Les données recueillies ont été traitées grâce au logiciel Nvivo. Comme centre d’analyse, nous avons opté pour les scrum master dans un contexte de changement agile. Les résultats obtenus nous montrent que les cadres intermédiaires ont cette capacité à mobiliser les stratégies d’adaptation actives pour une meilleure gestion des paradoxes organisationnels. Pour cela, ils doivent opter pour une méthode de travail qui se veut agile.

l'auto-organisation et ses implications managériales

philippe accard (HDR)

Philippe Accard Maître de conférences HDR en sciences de gestion à l'ISM-IAE de l'UVSQ (Paris-Saclay). Philippe Accard a été Directeur adjoint du centre de formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Chalon-sur-Saône, chargé d’études auprès de la direction R&D de LIPHA - SA, responsable d’études pour la société EZUS, Lyon 1. Il a publié dans Organization Studies, Journal of Organizational Change Management, European Management Journal, la Revue Française de Gestion, etc.

2023 : Garant pour la HDR de Philippe Accard, L’auto-organisation et ses implications managériales Jury composé de Marc Bonnet (Professeur émérite, à l’université de Lyon 3, président), Fabien Blanchot (Professeur à l’université de Paris-Dauphine, rapporteur), Sophie Mignon (Professeur à l’université de Montpellier, rapporteur), Sylvie Sammut (Professeur à l’université de Montpellier, rapporteur), soutenance à l’UVSQ, laboratoire LAREQUOI, 24 février.

Résumé de la HDR :

"Ce dossier présente mon parcours de recherche, ainsi que mes travaux portant sur l’auto- organisation et ses implications managériales. Mon parcours se compose de deux phases. Dans la première, j’ai basé mon travail sur le concept d’ordre social spontané et publié mes travaux dans des revues francophones. Dans la seconde, j’ai basé mon travail sur les théories des systèmes complexes et publié mes travaux dans des revues internationales. Le fil conducteur de mes travaux est la question de l’imprévisibilité de l’auto- organisation. Mes travaux montrent que l’imprévisibilité est à la fois une caractéristique et la condition fondamentale de l’émergence des structures des organisations. La contribution de mes travaux est de montrer que l’imprévisibilité est la condition de l’auto- organisation ; les travaux existants ne la concevant que comme une caractéristique des structures émergentes. La conception de l’auto-organisation que je propose alimente mes travaux sur les formes complexes de coordination, de structures hiérarchiques et de changements organisationnels. Ces travaux soulignent la difficulté de concilier management et imprévisibilité de l’auto-organisation."

L’accompagnement à la libération des organisations : approche critique, modalités et enjeux

michele el khoury (dr)

2022 : Rapporteur pour la thèse de Michèle El-Khoury « L’accompagnement à la libération des organisations : approche critique, modalités et enjeux ». Jury composé de Ketty Bravo (MCF à l’université de Toulouse III Paul Sabatier, examinatrice), Annabelle Jaouen (Professeur Montpellier Business School, co-directrice de la thèse), Sophie Mignon (Professeur, Université de Montpellier, présidente du jury), Nathalie Rollet Crozet, (Professeur, IAE Paris -Sorbonne, rapporteur), Sylvie Sammut (Professeur, Université de Montpellier, co-directrice de la thèse), soutenance le 28 novembre, Montpellier Management.

Résumé : Cette thèse, au croisement de l’entrepreneuriat et du management stratégique, traite d’un sujet de grande envergure dans le contexte actuel : l’entreprise libérée (EL). Cette forme organisationnelle promet d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés, une promesse notable dans un pays comme la France, qui se retrouve, en 2022, derrière tous ses voisins européens en termes de satisfaction au travail (Odoxa, 2022). Cependant, malgré ces résultats potentiellement positifs que l’EL peut apporter, celle-ci est aujourd’hui critiquée. Le concept est jugé ambigu (Casalegno, 2017 ; Trouvé et Landivar, 2017) et le processus difficile à mettre en œuvre et portant des risques de dérive et d’effets pervers multiples (Hauch et Loufrani- Fedida, 2020 ; Jacquinot et Pellissier-Tanon, 2015 ; Picard et Islam, 2020). Pour toutes ces raisons, cette recherche vise à participer à la clarification du concept d’entreprise libérée, à présenter le processus de sa mise en place et à examiner le potentiel de l’accompagnement de la libération comme solution aux difficultés ressenties lors du processus et aux risques de dérive. Son objectif est plus précisément d’analyser la contribution de l’accompagnement au processus de libération des organisations. Pour atteindre cet objectif, cette thèse sur travaux s’articule autour de cinq contributions et s’appuie sur une multi-méthodologie combinant des études de cas unique et multiples et une recherche-action. Grâce à une méthodologie permettant d’approfondir la compréhension des phénomènes étudiés, ce travail doctoral participe à la clarification du concept, à sa différenciation des concepts connexes tels que l’holacratie (Robertson, 2006, 2015 ; Robertson et Allen, 2016), l’organisation spaghetti (DeFillippi, 2011 ; Foss, 2005 ; Kolind, 1996), l’organisation opale (Laloux, 2015) et l’organisation ou le management 3.0 (Appelo, 2011, 2014) et à son opérationnalisation. De plus, cette recherche permet de comprendre le processus de libération dans ses détails mais aussi de repérer les points communs de la mise en place de ce processus dans des organisations différentes. Ce travail doctoral évalue également l’effet de l’accompagnement sur le processus de libération. Des réponses sont donc apportées aux chercheurs en sciences de gestion, aux managers et entrepreneurs, aux coaches, aux incubateurs, et aux salariés.

La recherche en management comme champ philosophique

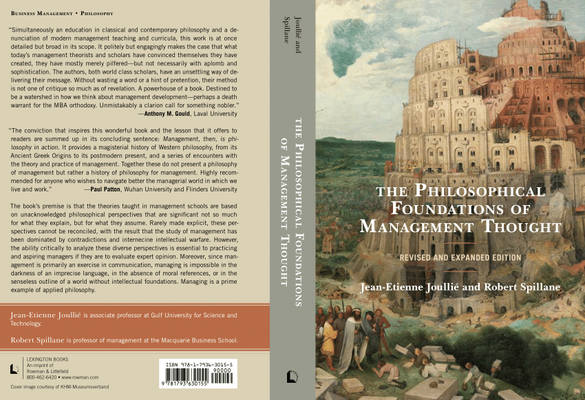

jean-etienne joullié (HDR)

Jean-Étienne Joullié est Professeur de management à EMLV - Ecole de Management Léonard de Vinci. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de CentraleSupélec, d’un MBA de l’University of New South Wales et d’un PhD en philosophie de Macquarie University (Sydney), il a enseigné dans des écoles de management en Australie, au Canada et au Koweït avant de rejoindre EMLV. Ses recherches portent sur les fondations de la pensée management et de son langage.

Résumé :

L’étude et la pratique du management sont handicapées en l’absence de références philosophiques, dans la pénombre d’un langage imprécis ou dans la confusion d’une société sans perspective intellectuelle. Étudier les disciplines du management sans étudier les visions du monde sur lesquelles elles reposent et les conséquences qu’elles entraînent ne peut aboutir qu’à un apprentissage superficiel, étroit et de courte durée ou, pire, à considérer le rôle du manager comme celui d’un technicien moralement neutre au service des pouvoirs en place. Il n’y a pas de compétence sans sagesse ; on ne connaît vraiment un concept que lorsqu’on comprend ce qu’il suppose, où il commence et où il s’arrête, c’est-à-dire lorsqu’on est capable de le contredire. La philosophie a donc sa place dans la recherche en management. Elle est non seulement nécessaire aux étudiants et chercheurs en management pour qu’ils puissent donner du sens à ce qu’ils sont censés apprendre et comprendre, mais aussi et surtout elle renforce leur sens civique tout en leur apportant les compétences terminologiques et intellectuelles sans lesquelles la réussite professionnelle et personnelle reste insaisissable. Sans les connaissances de la philosophie, les étudiants, les enseignants-chercheurs et les managers sont voués à devenir les exécutants robotiques d’une activité professionnelle réduite à une perspective purement technique, à leurs dépens et finalement à celui de la société.

2022 : Garant pour l'obtention de la HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) soutenue par Jean-Etienne Joullié, sur le thème « La recherche en management comme champ philosophique ». Jury composé de Marc Bonnet (Professeur émérite, à l’université de Lyon 3, rapporteur), Jean Marie Seca (Professeur à l’université de Lorraine, rapporteur), Yvon Pesqueux (Professeur au CNAM Paris, rapporteur), Annie Bartoli (Professeur à l’UVSQ, présidente du jury), Pascale Bueno-Merino, (Professeur à l’EMLV du pôle Léonard de Vinci, examinatrice), Soutenance à l’UVSQ, laboratoire LAREQUOI, 13 juillet.

Contribution à la modélisation de la formation des pratiques liées à l’appropriation technologique multi-niveaux : cas du commerce électronique dans le contexte tunisien

Abir besbes (Dr)

2022 : Rapporteur de la thèse d’Abir Besbes, réalisée en cotutelle entre l’Université Côte d’Azur et l’Université de Tunis, « Contribution à la modélisation de la formation des pratiques liées à l’appropriation technologique multi-niveaux : cas du commerce électronique dans le contexte tunisien » Jury composé de Boualem Aliouat (Professeur, à l’université Côte d’Azur, co-directeur de thèse), Jamel-Eddine Gharbi (Professeur à l’université de Tunis, co-directeur de thèse), Hadj Nekka (MCF HDR à l’université d’Angers, rapporteur), Adel Karaa, (Professeur, Université de Tunis, rapporteur) Mohamed Arouri (Professeur à l’université Côte d’Azur, invité), Yvon Pesqueux (Professeur au CNAM Paris, Président du jury), Soutenance en ligne, 23 mars.

Le management des conflits par les règles de la collégialité. Une comparaison de trois organisations à gouvernance partenariale.

Alexis Roy (Dr)

2021 : Directeur de thèse d’Alexis Roy, « Le management des conflits par les règles de la collégialité : une comparaison de trois organisations à gouvernance partenariale », jury composé de Marc Bonnet rapporteur, professeur à l’IAE de Lyon ; François Silva rapporteur, directeur de recherche ICD CNAM-DICEM ; Michel Dalmas, examinateur, professeur associé à l’EMLV ; Michel Nakhla, examinateur, professeur AgroParisTech ; Aline Scouranec présidente, professeur à l’IAE de Caen ; Christelle Perrin co-encadrante, MCF à l’ISM-IAE de Versailles SQY, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Ecole doctorale Paris Saclay, soutenance le 30 juin.

Le développement du Tourisme et de l'Hôtellerie à Dubaï : de nouveaux enjeux pour les managers de l’hôtellerie

Emad Alnasser (dr)

2020 : Président du jury de la thèse d’Emad Alnasser, « Le développement du Tourisme et de l'hôtellerie à Dubaï : de nouveaux enjeux pour les managers de l’hôtellerie », Jury composé de Slimane Haddadj (Professeur IAE de Dijon, examinateur), Alves Sarah (Professeur EM Normandie, rapporteur), Oleg Curbatov (MCF HDR Université Paris 13, examinateur), Alain Kokosowski (Professeur émérite UVSQ, directeur de thèse), Lubart Todd (Professeur Université de Paris-Descartes), Pré-Soutenance le 12 décembre 2019, soutenance en visioconférence le 14 décembre 2020.

The summary

Dubai has become known above all for its architectural projects and skyscrapers. Its government, accompanied by the presence of the best consulting firms and international construction companies, continue to make the city a permanent site. Dubai has now surpassed this image by becoming one of the top tourist destinations in 30 years.

The main objective of this research was to analyze the development of tourism and the hotel industry in Dubai through a documentary analysis and a survey of hotel managers.

We were able to draw the following conclusions:

1. The main key factors for the success of tourism in Dubai are the combination of architectural creativity, transport infrastructure making all attractions and events easily accessible, while seeking innovation and quality of service.

2. Professionals actors remain optimistic about the development of tourism in Dubai for decades to come by combining its image and current targets with the search for new high potential targets such as organized group or family trips and by always favoring main source of tourists.

3. These expectations of hospitality professionals are gradually incorporating new concerns regarding climate issues and environmental protection.

4. Human resource management strategies will become more and more a central concern in the short and medium term because of the very high mobility of the foreign workforce and its significant professional training needs.

Les enjeux managériaux des entreprises et des organisations culturelles en contexte de diversité culturelle : le cas du Cameroun.

eric loembet (dr)

2020 : Président de jury pour la thèse d’Eric Loembet, « Les enjeux managériaux des entreprises et des organisations culturelles en contexte de diversité culturelle : le cas du Cameroun. », Jury composé de Suzanne Apitsa (Enseignante HDR, à l’ESCE Paris, Rapporteur), Jean-Michel Plane (Professeur, université Montpellier 3, rapporteur), Annie Cornet (Professeur HEC Liège, examinateur), Eric Milliot (Professeur IAE Poitiers, Examinateur), Theodora Miere (MCF HDR, Directrice de thèse), Emmanuel Kamdem (Professeur à l’Université de Douala, co-directeur de thèse), soutenance en visioconférence le 9 décembre.

Les pratiques de contrôle managérial dans le contexte de l’innovation collaborative : Le cas des consortiums de R&D européens sponsorisés

Soufiane Kherrazi (dr)

2020 : Président du jury de la thèse de Soufiane Kherrazi, « Les pratiques de contrôle managérial dans le contexte de l’innovation collaborative : le cas des consortiums de R&D européens sponsorisés », Jury composé de Karim Said (MCF HDR UVSQ, directeur de thèse), Boualem Aliouat (Professeur, à l’université de Nice Sophia Antipolis, rapporteur), Oleg Curbatov (MCF HDR Université Sorbonne Paris Nord, examinateur), Caroline Mothe (Professeur université Savoie Mont-Blanc, rapporteur), Liliana Mitkova (Professeur UEVE, examinateur), Soutenance à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, le 24 septembre.

" Le partenariat décentralisé entre Firmes Multinationales et Collectivités Territoriales : trois cas en Afrique de l’Ouest "

souleymane doumbia (dr.)

2019 : Co-directeur de la thèse de Souleymane Doumbia, « Le partenariat décentralisé entre Firmes Multinationales et Collectivités Territoriales : trois cas en Afrique de l’Ouest», Jury composé de Julien Vercueil (Professeur INALCO Paris, rapporteur), Myriam Donsimoni (MCF HDR, Université de Savoie Mont-Blanc, rapporteur), Ivan Sansom (MCF HDR à l’Université de Grenoble, co-directeur de thèse), Emmanuel Matteudi (Professeur Université Aix Marseille, examinateur), François Coléno (Directeur de recherche, INRA Grignon, examinateur), Soutenance à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, le 3 juillet.

Résumé de la thèse : L’objet novateur de cette thèse est l’analyse des relations entre les FMN (firme multinationale) et les Collectivités Territoriales (CT) en Afrique subsaharienne. L’enjeu est la sortie des activités prédatrices des FMN et de la croissance sans développement qui gangrènent l’Afrique, et la construction d’une réponse qui permette d’engager les FMN extractives dans le développement des territoires qui les accueillent. Nous avons pour cela réalisé une radioscopie de trois CT au Libéria, au Niger et au Ghana, où l’on observe des Partenariats réussis avec Firestone, Areva et AngloGold. La méthode a consisté à obtenir des réponses complètes à partir de questionnaires : 37 pour les entreprises locales, 150 pour la population, 30 pour les autorités locales, 162 pour les employés locaux des FMN, 48 pour les employés expatriés des FMN, 90 sur le renforcement des capacités, 20 sur la perception de la coordination. La méthode est qualitative, mais la convergence et la divergence des réponses dans les trois Partenariats apportent de l’information.

L’enquête de terrain a révélé une satisfaction globale de 85% des partenaires interrogés, FMN et territoires. L’objet de la thèse est de comprendre les raisons de ce résultat inhabituel pour l’Afrique. Le cadre d’analyse est celui de l’Investissement Territorialisé où un acteur, privé ou public, minimise son extériorité en s’intégrant durablement par le Partenariat dans le jeu d’acteurs du territoire. Il passe ici par un contrat formel de la FMN avec l’Etat pour le partage

de la rente ricardienne, et un contrat informel et incomplet avec la CT: le Partenariat Décentralisé (PD)..

Le PD est analysé avec les concepts de Williamson comme « alliance stratégique » qui est un hybride entre marché et organisation. La FMN avec ses actifs tres spécifiques subit un risque d’image élevé, que la CT, malgré sa faiblesse, a le pouvoir de sécuriser. En retour la FMN finance des infrastructures de transport, de santé, d’éducation et un soutien à l’économie locale. La réussite de ces PD tient à ce qu’ils sont des contrats implicites et incomplets, ils utilisent l’informel comme norme de gestion, ils adoptent les cultures locales comme référence, ils sont inclusifs au plus près des besoins des populations et ils intègrent les FMN dans les territoires. Cette stratégie d’intégration des FMN corrige l’asymétrie où la CT a le pouvoir de défaire l’image de la FMN et de réaliser selon le mot de Williamson un « hold-up » sur le partage des rentes et quasi-rentes.

Les Partenariats Décentralisés, où le privé remplace l’Etat défaillant à créer les infrastructures en Afrique, sont une issue de la « trappe à développement » des PMA. Ils se révèlent capables d’amener l’argent là où on en a besoin, dans les territoires, et fournissent sans biais la capacité administrative et l’identification de projets de développement validés par les populations, ce que ni l’Aide Publique au Développement, ni les remittances tournées vers la consommation, ni les IDE classiques ne réussissent à faire.

"Evaluation et pilotage de la performance des alliances stratégiques de prospective : application au Michelin Challenge bibendum"

Wiam zouhair (dr.)

2018 : Rapporteur de la thèse de Wiam Zouhair « Evaluation et pilotage de la performance des alliances stratégiques de prospective : application au Michelin Challenge bibendum » , Jury composé de Pierre Mathieu (MCF HDR Université de Clermont-Ferrand, directeur de thèse), Philippe Durance (Professeur titulaire de la Chaire Prospective et développement durable au CNAM, rapporteur), Erick Grab (Vice président anticipation stratégique & innovation, corporate dévloppement du groupe Michelin, invité), Rochette Corinne (MCF HDR Université de Clermont-Ferrand, suffragant), Isabelle Royer (Professeur à l’IAE de Lyon, suffragant), soutenance à l’université de Clermont Ferrand, le 19 novembre.

"Le management des coûts de transaction dans le contrat de travail en droit français"

françois gerber (dr.)

François Gerber, né en 1958, est diplômé en droit et sciences politiques. Avocat pénaliste au barreau de Paris, il est l’auteur de plusieurs livres sur la justice et la défense des libertés : Guide de défense du citoyen face à la police et à la justice (l’Archipel, 2011), Affaires d’État : de Ben Barka à Tibéri, comment le parquet étouffe des dossiers (Albin Michel, 1997). Passionné d’histoire contemporaine, on lui doit aussi Qui a tué Mermoz ? (Privat, 2009) et Saint-Exupéry, écrivain en guerre (éd. Jacob-Duvernet, 2012), Mitterrand de la Cagoule à la Francisque : 1935-1945 (Ed. l'Archipel, 2017).

2018 : Directeur de la thèse de François Gerber (Avocat au barreau de Paris), « Le management des coûts de transaction dans le contrat de travail en droit français », Jury composé de Hadj Nekka (MCF HDR à l’université d’Angers, rapporteur), Slimane Hadadj (Professeur à l’université de Dijon- auditeur IHEDN, rapporteur), Eric Godelier (Professeur à l’Ecole Polytechnique, président du jury), Alexis Constantin (Professeur de droit et Vice-Président de la recherche à l’UVSQ, invité), Yves Fouchet (Président de la fondation UVSQ, invité), Soutenance à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, le 17 septembre. Maitre François Gerber

"Liens entre outils de gestion et stratégies collectives : une analyse de la transaction entre transformateurs et producteurs de lait"

Olivier rat-Aspert (dr.)

2018 : Rapporteur de la thèse de Olivier Rat-Aspert, « Liens entre outils de gestion et stratégies collectives : une analyse de la transaction entre transformateurs et producteurs de lait », Jury composé de Philippe Jeanneaux (Professeur Vet agro-Sup, rapporteur), Michel Nakhla (Professeur AgroParis tech, examinateur), Yves Tregaro (médiateur délégué des relations commerciales agricoles, examinateur), François Coléno (Directeur de recherche, INRA Grignon, directeur de thèse), Corinne Tanguy (Professeur Agrosup Dijon, co-directeur de thèse), soutenance à AgroParis Tech, le 11 juillet.

Résumé de la thèse :

Cette thèse propose d’analyser les relations entre l’appropriation des outils de gestion et l’émergence et l’efficacité des stratégies collectives, qui ont cela de commun qu'ils sont deux facettes d’un objet propre aux sciences de gestion : l'action collective.

Nous avons retenu comme terrain d’étude la transaction entre producteurs de lait et industriels, en France, qui est une transaction particulière imposant l’usage de nombreux outils de gestion. Le dispositif de gestion qui encadre la transaction est fortement remis en cause aujourd’hui. Nous avons abordé ce terrain selon plusieurs angles : une approche historique du dispositif construit par les acteurs, une approche par l’étude de cas pour éclairer les évolutions contemporaines de ce dispositif, et une approche par observation longitudinale des relations entre un collectif de producteurs et leur acheteur.

Nous montrons ainsi que les dispositifs et les stratégies sont encastrés. Un dispositif de gestion national est le construit stratégique de représentants des acteurs de la filière. Il constitue le socle de règles qui encadrent la construction de dispositifs locaux. Nous montrons les allers-retours entre les adaptations nationales du dispositif et les appropriations locales des outils et les desseins stratégiques qui accompagnent cette interrelation. Nous montrons également que les rapports de pouvoirs entre acteurs sont finalement préservés. Nous montrons enfin que, si des stratégies collectives émergent à un niveau local, elles ne correspondent pas forcément aux intentions stratégiques initiales : les intentions stratégiques horizontales des représentants des producteurs, visant à la captation de la valeur ont échoué ou se sont transformées en stratégies émergentes verticales, visant à la création de valeur avec l’acheteur. Nous donnons deux explications à ce phénomène : 1. L’impossibilité des représentants des producteurs à mettre en place une structure collective leur permettant de faire évoluer le rapport de pouvoir avec leur acheteur. Cela est lié à la place prise par l’acheteur dans le modelage et l’appropriation des outils de représentation des producteurs et 2. Les apprentissages collectifs permis par l’appropriation des outils de gestion de la transaction : ils peuvent conduire à la reconnaissance d’une convergence entre intérêts des producteurs et de leur acheteur, et à la construction de nouveaux outils portant leur stratégie commune. Ainsi, les outils de gestion sont à la fois le moyen permettant la mise en place de stratégies collectives et le catalyseur de leur émergence.

Les mécanismes de financement du développement économique local : caractérisations et stratégies adaptées aux PMA- Pays les Moins Avancés

Annick Eudes Jean-Baptiste (dr.)

2018 : Co-directeur de la thèse d’Annick Eudes Jean-Baptiste « Les mécanismes de financement du développement économique local : caractérisations et stratégies adaptées aux PMA- Pays les Moins Avancés », Jury composé de Ivan Sansom (MCF HDR à l’Université de Grenoble, co-directeur de thèse), Jean-Yves Moisseron (Directeur de recherche HDR, CESSMA-IRD Paris, rapporteur), Myriam Donsimoni (MCF HDR, Université de Savoie Mont-Blanc, rapporteur), André Torre (Directeur de recherche Agroparitech INRA, examinateur), soutenance à Guyancourt, le 7 juin.